京セラコミュニケーションシステム(KCCS)は、普段の業務と異なる環境での経験を通じて新たなスキルや視点を獲得する「越境学習」の一環として、2025年4月に「社外インターン制度」を導入しました。KCCSはなぜ越境学習に取り組むのか。ベンチャー企業でインターンを経験した社員の声を交えてご紹介します。

課長として移動体基地局や太陽光発電設備などの設計業務に携わる。海外関連会社へのオフショア(海外への業務委託)の窓口も担っている。

労働環境や産業構造が目まぐるしく変化する現代において、企業には「イノベーションを起こす力」がこれまで以上に求められていますが、慣れた環境での業務だけでは新しい発想は生まれにくいのが実情です。この課題を解決するための手段として注目されているのが越境学習です。企業に所属する人材が企業の枠を越えて、一時的に文化や規模が大きく異なる組織に携わり、新たな学びを得ることが期待されています。

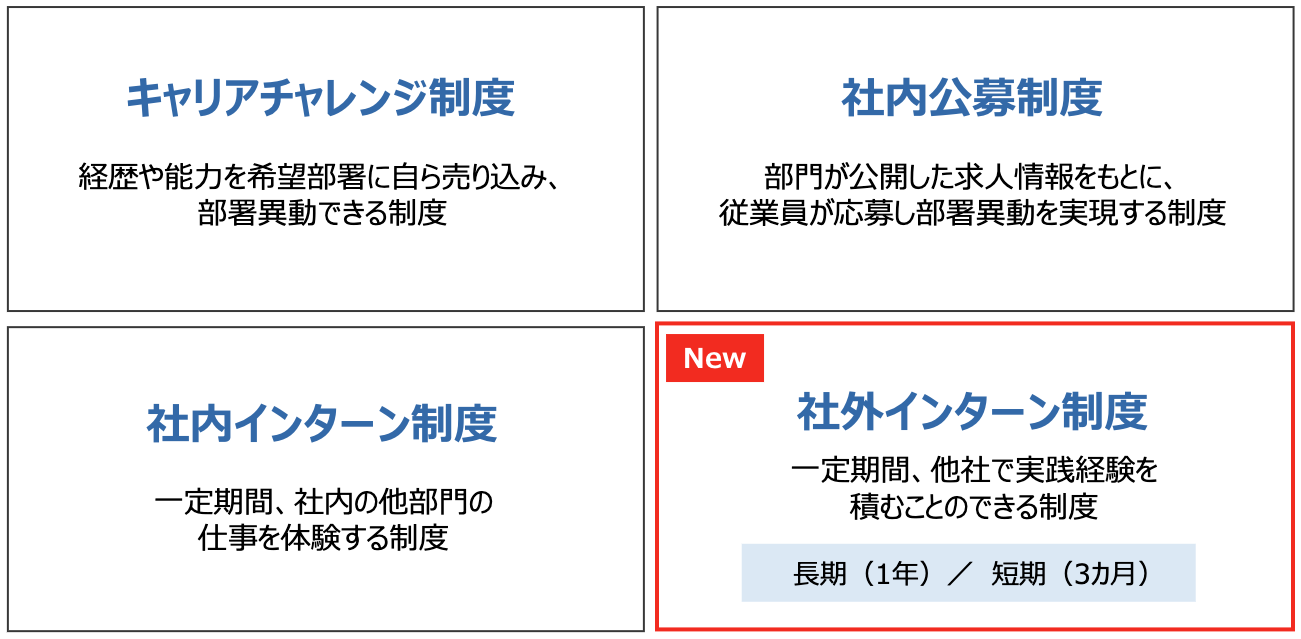

KCCSは「自分のキャリア・成長は自分で決める、会社はそれを支援する」という考えのもと、さまざまなキャリア支援制度を展開しています。希望部署に自らを売り込む「キャリアチャレンジ制度」や部門求人情報を社内で公開する「社内公募制度」、社内で一定期間他部門の仕事を体験する「社内インターン制度」などを導入し、キャリア自律を促進しています。これら社内での支援制度に加えて、よりチャレンジングな実践の場を社外にも広げるために「社外インターン制度」として越境学習を導入することになりました。

KCCSの社外インターン制度では、社員がそれぞれの状況に応じて柔軟に選択できるよう、長期と短期の2つのコースを用意しています。

・長期コース: 1年間、フルタイムで専念

・短期コース: 3カ月間、現在の業務と両立しながら業務時間の約20%を活用して参加

社外での経験を経て、仕事の進め方や考え方など現場でしか得られないマインドを社内に持ち帰り、周囲に良い影響を与えて組織を活性化することを目指しています。

導入初年度となる2025年度は、部門も役職も多様な4名(長期・短期各2名)が参加しました。短期コースに参加した大塚は、普段業務で使用しているCAD(コンピューター支援設計ツール)の技術や、課長として培ってきたマネジメント力を活かし、現業と両立しながらインターンに取り組みました。

普段の業務について教えてください。

課長として、移動体基地局や太陽光発電設備などの設計業務に携わっています。電気通信、建設といった専門的な仕様を理解した上で、図面の作成や調整を行っています。またオフショア担当として、ベトナムにある関連会社へ設計を委託する際の指示や、成果物の確認なども行っています。

なぜ社外インターン制度に応募しようと思ったのですか?

事業環境のさまざまな変化に対応するため、旧来のやり方にとらわれず、広い視野とスピード感を持って新しい価値を生み出す力が必要だと感じていました。以前から環境分野での社会課題解決に興味があり、新規事業の立ち上げに携わりたいと考えていたものの、具現化する方法が分からずにいました。

そのような中で、社外インターン制度の募集があることを知り、ベンチャー企業のノウハウを学べば、新規事業の立ち上げに活かせるかもしれないと考え応募しました。課長という自身の役割や業務状況を考えると、KCCSでの業務と両立できる3カ月の短期コースがあったことも挑戦の後押しとなりました。面談を経て、社会課題解決の理念に共感した企業とマッチングし、5月から7月までの3カ月間インターンに参加しました。

インターン先企業の概要と担当業務について教えてください。

インターン先は、インドに技能訓練校を持ち、現地の若者が日本のモノづくりの技術や考え方を学ぶ機会を提供しているベンチャー企業です。日本の建設業や製造業での就業サポートも手がけています。私は新事業である「オフショアCAD図面制作チーム」の立ち上げ支援を担当しました。情報収集やヒアリングをして現状を整理するところからスタートし、作業環境の整備、業務フローの可視化など一つひとつ進めていきました。

インターン先に所属する社会人1年目のインド人社員の方と一緒に業務を進めたのですが、関係構築のためにテーマを決めて毎日オンラインミーティングを行いました。日本語の細かいニュアンスが伝わるよう、時には英語を交えて根気よくやり取りすることを心がけました。

オンラインミーティングの様子

大変だったことや、苦労したことはありますか?

短期間かつ自社の業務も並行で行っていたため、何にフォーカスして業務を進めるかを判断しながら、決められた期間内でスピーディーに対応するのが大変でした。また、インターン先での業務を円滑に進めるために、未経験の建築系ソフトや関連技術を短期間で習得することにも取り組み、スキル面の向上を図りました。

インターン先で心がけたことはありますか?

作業を依頼する際に、ただ指示するだけでなく、インターン先の理念でもある日本のモノづくりの文化を意識しながら、作業の意義や最終目標をしっかりと伝えるよう心がけました。日本の精神性や感性を理解していただくことは重要ですが、同時に相手の文化を尊重し、互いに協力し合う姿勢こそが、国を超えた信頼関係を築く上で最も大切なことだと学びました。一緒に仕事をしたインド人の社員の方から「大塚さんにいろいろなことを教わりました」と言っていただいた時は、とてもうれしかったです。

普段の業務との違いは感じましたか?

規模の大きな会社では新しいことを始めるまでには多くのステップが必要です。

対照的にインターン先では圧倒的なスピード感が必要でした。自分のアイデアを短期間でまとめ、会社のトップに簡潔に伝わるようにプレゼンの準備を進め、承認を得たらすぐに次のアクションを起こすといったサイクルがとても早く、新しいことに取り組む際の推進力を感じました。

どのような経験やスキルを得ましたか?

異なる環境に身を置くことで、「自ら考え、提案・実行する推進力」、「新たな分野に主体的に取り組み、既存スキルと掛け合わせて価値を生み出す力」、そして「コミュニケーションを通して理解を深め、人と人、業務と業務をつなげていく力」が養われたと感じています。また、自分が「できること」と「やりたいこと」に深く向き合ったことで、自身のキャリアの方向性が明確になりました。

今後どのように活かしていきたいですか?

まずは、インターンで得た経験や学び、「自分の仕事」という枠にとらわれず「環境の変化に応じて自ら課題を見つけ、行動すること」の重要性を共に働くメンバーにしっかりと伝えていきたいです。一人ひとりが広い視野を持てるようになれば、組織として新しい価値を生み出す力は格段に強くなるはずです。

また、自分が「やりたいこと」として明確になった環境分野にさらに力を入れていきたいと考えています。例えば、太陽光発電所建設工事において、より環境に配慮した設計を実現するためには、マニュアル化された業務だけでは対応できない多角的な視点や新たな知識が求められます。今回のインターンで得た経験を活かし、既存の進め方を刷新することで、環境分野での社会課題解決に貢献し、自然や日本をテーマに活動の幅を広げていきたいと考えています。